こんにちは。ケンスケです。

クワガタを飼育しているときに気になっていたのが「人工蛹室」。

クワガタが蛹から羽化して成虫に変化する様子を見てみたかったんです。

でも、どこの飼育の方法を読んでも「蛹の時期は触っちゃダメ!」って書いてあるし・・・。

ネットでは自分で人工蛹室をつくって羽化の様子をアップしてる人もいるし・・・。

そもそも、蛹の時期は安静第一なのにどうして人工蛹室が必要なんだろう?って思いませんか?

今日はそんな疑問を考えていきましょう!

『クワガタの飼育。人工蛹室ってどんなときに必要?タイミングは?』

クワガタの人工蛹室が必要なとき!

野生のクワガタたちは、基本的に蛹室(蛹になる空間)の適した場所を選んで蛹になることができます。

ですが、私たちが飼育しているボトルやケースは狭い場所ですよね。

しかもそのボトルが置かれた環境や飼育マット、菌糸ビンの状態も選ぶことができません。

蛹の期間は、約1ヶ月。

さらに羽化後1ヶ月間は蛹室の中でジッと過ごす必要があります。

状態のいいマットや菌糸ビンであれば問題ありませんが、場合によってはカビやキノコ、発酵が起こる可能性もあるのです。

そのような状態で蛹室をつくるとどうなるか。

羽化不全(うまく成虫になれない)

幼虫や蛹がカビてしまう!

こ~んなことにもなりかねません。

私もいく度も経験してきました。

マットや菌糸ビンを交換してあげられればいいのですが、一度クワガタが前蛹(蛹の直前、身体にしわができ、動かなくなる)になるともう一度は蛹室を自力でつくれません。

それで必要になってくるのが「人工蛹室」なんです。

①マットや菌糸ビンの劣化(黒ずんでくる)

②蛹室にキノコやカビが生えている。

③蛹室の場所が悪い。

④蛹室に十分な広さがない。

⑤マットが乾燥しすぎ。湿りすぎ。

⑥蛹室を壊してしまったとき!

ひとつずつみていきましょう。

①マットや菌糸ビンの劣化(黒ずんでくる)

クワガタの幼虫飼育で難しいのが、「マットや菌糸ビン交換のタイミング」。

とくに冬が明けて暖かくなりはじめの時期は注意が必要です。

まだ寒いのに交換をしてしまうと幼虫が弱ってしまいやすいし、遅れるとマットや菌糸ビンが劣化したり、蛹室を作ってしまったり。

マットや菌糸ビンが劣化したまま蛹室を形成してしまうと、蛹室が崩れたり、水分が溜まってしまったりすることがあります。

様子を見て人工蛹室に移すことも考えましょう。

②蛹室にキノコやカビが生えている。

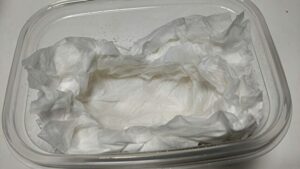

↑マットの劣化によって蛹ごとカビが生えてしまうことも!

↑マットの劣化によって蛹ごとカビが生えてしまうことも!

春の時期は温度差が大きく、キノコが生えやすい時期です。

また、ボトルやケース内の蛹室にもカビが生えることがあります。

幼虫は自分の排泄物や分泌液を使って蛹室の壁を固めます。

幼虫のフンや分泌物はカビや細菌を繁殖させにくくする効果があるといわれていますが、蛹室内は暖かく多湿の状態。

どうしても環境によってキノコやカビが生えてきてしまうことがあります。

ボトルやケースの外側から蛹室が見えるようであれば注意深く観察しておきましょう。

③蛹室の場所が悪い。

ボトルの底に蛹室を作ってしまうことが多いです。

本来、蛹室の底面や側面の壁は水滴を吸収してくれます。(クワガタによっては蛹室の底に排水の穴を掘るものもいます!)

蛹室をボトルの底面に作ってしまうと水分を吸収できず、蛹室内にたまってしまうことがあるのです。羽がぐちゃぐちゃになってしまったり、カビの原因になってしまったりします。

早い段階であれば、「ボトルを逆さまにする方法」で切り抜けることもできますよ!

ただし、そもそも蛹室に水分が溜まるのはマットや菌糸の劣化や水分過多のことが多いです。

人工蛹室に移す準備もしておいたほうがいいかもしれませんね。

④蛹室に十分な広さがない。

四角い飼育ケースなどを使用していると、たまに角部分に蛹室を作ってしまうことがあります。

クワガタのオスは頭部分を腹側に折りたたんで蛹になりますが、羽化時に伸ばしたときにケースが邪魔になることもあります。

大アゴが曲がってしまったり、羽化不全になってしまったりの原因にもなるので、人工蛹室を検討しましょう。

⑤マットが乾燥しすぎ。湿りすぎ。

マットが乾燥しすぎていると、蛹室がもろくなり崩れてしまう危険。

湿りすぎているとカビや細菌繁殖で蛹が負けてしまう危険。

それぞれの危険を回避するために人工蛹室に移動させたほうが安全かもしれません。

⑥蛹室を壊してしまったとき!

蛹室が外側から見えずに、マットや菌糸ビン交換で掘り出すときに誤って蛹室を壊してしまうこともありますよね。

そんなときは焦らずに!

蛹室の天井部分だけ少し壊してしまっただけならばそのまま様子を見ることも可能です。

壊してしまったかけらを慎重に蛹室から取り出します。(羽化不全やディンプル(くぼみ)の原因にもなるので!)

そのまま静かな場所で安静に羽化まで置いておきましょう。

心配なときや大きく破壊してしまった場合は人工蛹室を用意します。

簡単につくれる人工蛹室

人工蛹室って、初めての方には結構ハードル高め(難しそう)ですよね。

私もやってみるまでは、

難しそう!

大事なクワガタが心配!

って考えていました。

でも、大丈夫!

やってみたら簡単。しかも初めてでもうまくできました。

↑初めてつくった人工蛹室で羽化したオオクワガタのオス。

↑初めてつくった人工蛹室で羽化したオオクワガタのオス。

インターネットで検索してみるといろんな人工蛹室の作り方が出てきます。

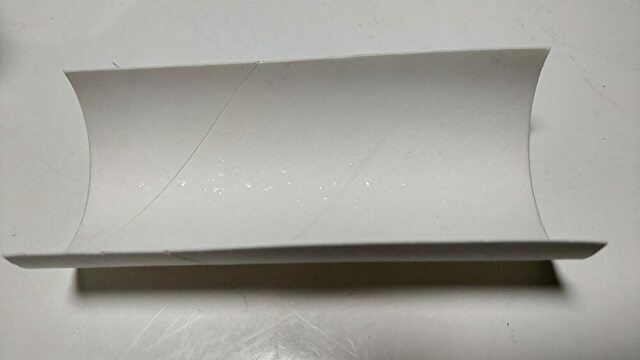

園芸用のスポンジ

トイレットペーパーの芯を土台にキッチンペーパー

ティッシュ

工作が得意な人もそうでない人も簡単につくれるので一度試しに作ってみましょう!

クワガタの人工蛹室の作り方はこちらで解説しています。

こんにちは。ケンスケです。クワガタの幼虫を飼育していて、マット交換や菌糸ビン交換のときに、すでに蛹室(ようしつ)で蛹になっていた!ってことありませんか?うっかり蛹室を壊してしまったとき、焦りますよね。クワ[…]

園芸用のスポンジを自宅にストックしておくと安心です。

羽化の様子が観察できるチャンス!

蛹室を壊してしまって・・・ピーンチ!

と思いきや、意外とこれをチャンスにしてしまう方法。

これが「人工蛹室」なんです。

普通、クワガタって地中に蛹室を作ってそこで蛹になり、やがて羽化して成虫になります。

透明なボトルで飼育していても、はっきりと全体を観察することって難しいのです!

でも、人工蛹室を利用することによって、

羽化の過程が間近で観察することができるのです。

なんとなく図鑑やネットでその様子の写真を見たことがある人もいるかとは思いますが、直にみられると感動的です。

クワガタにとっては、自前の蛹室で羽化できればいちばんいいのかもしれませんが、蛹化不全や羽化不全を防ぐ方法が人工蛹室なんです。

人工蛹室に移すタイミングは大事!

人工蛹室を用意したらいつでも移していいわけではありません。

タイミングを間違うとクワガタを傷つけてしまったり、せっかく作った人工蛹室を壊されてしまうこともありますので注意が必要です。

○足と口(アゴ)が固まって動かない前蛹

蛹になる直前に幼虫は少し縮まったように見えて、大アゴと足(脚)が縮こまり動かなくなります。

丸くなっていた幼虫が、身体を伸ばして真っ直ぐになってきます。

このときが移動させるタイミングです。

これより前に移動させてしまうと幼虫は潜ろうとして、人工蛹室を破壊してしまいます。

○透明感がなくなり、黄色っぽいのが濃くなった蛹。

また、蛹になった直後は非常に傷つきやすい状態です。

蛹の中も柔らかい状態なので外皮が少しでも傷つくと大変。

蛹になりたては明るい透明感があるような色をしています。

時間が経ってくると、濃い黄色になって透明感が失われていきます。蛹化後1~2週間ほど。

蛹の目の部分にも色が付きはじめて、黒っぽくなります。

このときが移動させるタイミングです。

移してはいけないタイミング。

・前蛹になる前

・身体が真っ直ぐに伸びる前の前蛹

人工蛹室を壊してしまう可能性が大きいです。

もう少し待ちましょう。

・蛹になりたて(まだきれいで透明感のある蛹)

蛹の外側が柔らかく破れやすい時期です。

時間が経ってくると外側が分厚くなり、少し丈夫になりますので、それまで待ちます。

人工蛹室で気をつけること!

移動させるときは、強くつかまず、静かにスプーンにのせること。

このときにスプーンの縁で蛹を傷つけないようにすること。

(プラスチックのスプーンのほうが縁が鋭くない)

人工蛹室に入れるときも丁寧に行い、衝撃は厳禁!

絶対に落下させないこと!

人工蛹室に移した後はなるべく暗い静かな場所で管理する。

観察するときは静かにクワガタがモジモジ動かないように気をつけましょう!

自分で人工蛹室を作るのが不安なときは購入もできますよ!

いざというときのために自宅にストックしておくと便利かもしれません。

最後に。

最初に「簡単!」と書いておきながらずいぶんと長い記事になってしまいました。

たしかに難しくはないのですが、気をつけてほしいことがたくさんありました。

でも、やってみたら意外と簡単なんです。

クワガタは人工蛹室でもきれいに羽化させることができます。

クワガタの蛹室が不安に感じるときはぜひ参考にしてみてくださいね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

クワガタ幼虫の菌糸ビン飼育ってなに? こんにちは。ケンスケです。 私が子供の頃、クワガタの幼虫を飼育するのは、なかなか敷居の高いものでした。というのは、現在のように飼育方法が確立されておらず、「材飼育」が基本となっていたのです。「材[…]

クワガタ幼虫のマット飼育の方法。 こんにちは。ケンスケです。わが家にはクワガタの幼虫がたくさんいます。オオクワガタコクワガタヒラタクワガタノコギリクワガタアカアシクワガタ全部成虫になったら、大変だ!とは思いつつも、全部の幼虫が[…]

クワガタ幼虫の暴れ! こんにちは。ケンスケです。クワガタ幼虫が「暴れる」って聞いたことありますか?この「暴れ」、幼虫が飼育ケースの中をメチャクチャに移動してしまう行動のことをいいます。で、なにが問題なのか?というと、「[…]

クワガタの後食ってなに。 こんにちは。ケンスケです。カブトムシやクワガタが蛹から羽化したら嬉しいものですよね。ついつい触ってみたり、持ち上げてみたりしてみたくなっちゃいます。でも、ちょっと待ってください!羽化後まもなくは、まだ身体[…]

クワガタの「メイトガード」 こんにちは、ケンスケです。夏季にクワガタの採集に行くと、クワガタがペアで仲良く樹皮でみつかることがよくあります。飼育をしているときは、基本的に別々に飼育するのですが、ペアリング(交尾させる)ケースでは仲良く一緒に隠れてい[…]

クワガタの「擬死」って? こんにちは。ケンスケです。クワガタを飼育していると・・・あれ?固まって動かない!死んでしまったのかな?という経験はありませんか?でも、私の心配をよそに、しばらく経つと元気に動き出していることがほとんど。カ[…]

クワガタ幼虫のオスとメスを見分ける方法。 こんにちは。ケンスケです。クワガタを幼虫から羽化させるのに、オスとメスでは使用するケースの大きさや菌糸ビンの交換回数が違うこともあります。そんなとき、「幼虫のうちから雌雄を判別できたらいいなぁ。」って思います。今[…]

オオクワガタのメス。特徴と他のクワガタのメスと違うところ! こんにちは。ケンスケです。クワガタのメスってみ~んな似たような形をしていて見分けにくいですよね。ということで、クワガタの見分け方シリーズ「オオクワガタ編」です。オオクワガタはなかなか採集が難しい種類です。実は[…]